NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway

Devrais-je avoir peur de vieillir? Cette question me taraude sans cesse. Mon grand-père est décédé en septembre, après plusieurs mois de dégradation physique et de séjours à l’hôpital. Pour ma grand-mère, ce sont les pertes cognitives qui lui font oublier des mots, des visages, comment cuisiner, comment s’habiller par elle-même.

Elle se souvient de mon nom, mais il pourrait s’effacer à tout moment. Je me dépêche d’aller lui rendre visite, je veux me rappeler ces moments passés avec elle, même si sa carte mémoire est pleine. Je vois son esprit comme un ordinateur qui traite l’information avec de plus en plus de lenteur.

Je sens que le temps nous file entre les doigts. Je disparais, m'a-t-elle dit l’autre jour.

Mes parents viennent souvent à la rescousse. Nouvellement retraités, ils ont depuis quelques années un rôle qui les occupe plus que n’importe quel travail : celui de proche aidant.

Mon paysage familial est en train de changer et ça me déstabilise. Mes parents sont devenus les parents de mes grands-parents. À 28 ans, je me demande si j’aurai moi aussi à être à leur chevet. Ma fille qui naîtra bientôt aura-t-elle ce même poids sur les épaules?

Ces questions sont les miennes, mais avec le vieillissement de la population, elles se retrouvent au cœur des discussions de plusieurs familles. Je tente de naviguer à travers toutes ces émotions, mais je sens que j’ai besoin d’en parler, d’ouvrir le dialogue. La vieillesse, bien qu’inévitable, est encore un sujet tabou. Vieillir, est-ce toujours difficile?

Devrais-je avoir peur de vieillir? Cette question me taraude sans cesse depuis la mort de mon grand-père.

Photo : Rosalie Dumais-Beaulieu

C’est donc bien de l’ouvrage, mourir.

Mon grand-père a dit cette phrase quelques jours avant de décéder. C’était une façon pour lui d’exprimer qu’il a trouvé les dernières années de sa vie plutôt longue, acceptant difficilement les petits deuils que sa perte d’autonomie lui imposait.

Ma grand-mère, qui avait les capacités physiques, pouvait l'aider, alors qu’il rattrapait les oublis du quotidien de sa partenaire des 65 années précédentes.

La perte d’autonomie est à peu près inévitable, me dit d’emblée le président de la FADOQ Patrice Saint-Pierre. Son constat : il faut se préparer. Le plus tôt on est conscient qu’on vieillit, mieux on s’en sort.

Patrice Saint-Pierre est directeur général de la FADOQ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

La préparation de retraite est uniquement axée sur la planification successorale et tous les aspects de la finance, mais on a très peu pensé à l’aspect de la planification sociale, remarque-t-il. Pour lui, on devrait tout autant inclure des efforts pour rester actif physiquement et mentalement, garder de bons liens sociaux, penser à adapter son logement, par exemple.

Là où on doit avoir peur de vieillir, c’est quand on est inactif dans nos façons de faire pour adapter notre qualité de vie. On doit conditionner notre être à agir et ne pas envoyer tout ça sous le tapis.

Je prends ça en note. Je pense quand même que pour arrêter d’en avoir peur, j'ai besoin d'exemples positifs de vieillissement.

La FADOQ réclame davantage d'investissements de la part du gouvernement pour maintenir les services de proximité.

Photo : Radio-Canada / Marie Ève Tremblay

L’âge, c’est dans la tête.

J’ai choisi de visiter le club FADOQ de Labrecque parce qu’on m’en a parlé comme un endroit où vieillir à l’air agréable.

Des activités sont organisées régulièrement, que ce soit du yoga, des sorties touristiques, des diners-causeries, des journées de jeux de société. Une petite équipe de bénévoles a repris les rênes du groupe il y a trois ans, triplant le nombre de participants et insufflant un vent de fraîcheur dans la municipalité.

Ici, on semble avoir compris le principe de préparation à la vieillesse. On dit toujours que les relations humaines c’est ce qui est le plus important dans la vie, ce l’est à la retraite aussi. La cause vient particulièrement chercher Louise Grand’maison.

Elle est présidente du club de Labrecque et veille à ce que ses membres soient heureux. Parfois, quand elle n’a plus de nouvelles, elle appelle, cogne à la porte, simplement pour s’assurer que tout va bien.

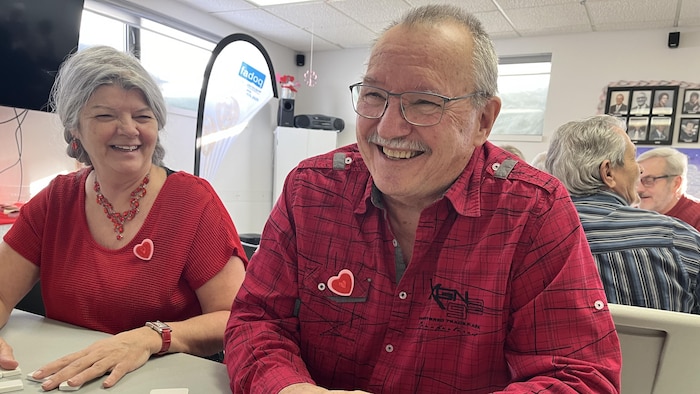

La présidente du club FADOQ de Labrecque Louise Grand'maison connaît bien chacun des membres du groupe.

Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Benoit Pilote fait partie des membres depuis une vingtaine d'années. Je me suis toujours dit que je n’irai pas au centre d’achat avec un café pour regarder les murs. Moi, il faut que ça bouge. Les activités organisées à Labrecque lui permettent de rester actif à quelques minutes à pied de sa maison.

Si tu es bien structuré et que tu as prévu des choses, tu ne devrais pas avoir peur de vieillir.

Benoit Pilote s'implique au sein de l'organisation depuis près de 20 ans, ce qui lui permet de socialiser chaque semaine.

Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Entre deux parties de dés, la conjointe de Louise Grand’maison, Marguerite Potvin, vient me voir et me pose la question d'emblée : Mais pourquoi tu t’intéresses à la fin de vie? Je lui raconte brièvement mon histoire et elle me comprend, parce qu’elle en a vécu une semblable. Nous, on n’a pas d’enfant, on est les prochains sur la liste. Qui va prendre soin de nous?

Marguerite et Louise se sont occupées de personnes malades il y a quelques années. Leur maison est déjà adaptée avec des corridors plus larges, une douche plus grande, entre autres, pour le jour où la perte d’autonomie s’imposera.

C’est confrontant de discuter de ce genre de choses avec des inconnus, mais c’est aussi nécessaire. En parler me fait du bien. J’ai besoin de poursuivre la conversation.

Marguerite Potvin (à gauche) participe toujours aux activités comme les jeux de cartes, le yoga sur chaise ou les sorties culturelles.

Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Un travail au-delà du temps plein.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. Une personne sur quatre a 65 ans et plus, et l’âge moyen, qui est d’un peu plus de 45 ans, est parmi les plus élevés de toutes les régions.

Nous sommes donc nombreux à vivre la proche aidance. Dans la région, 3100 personnes sont soutenues par l’organisme L’Appui. À l’échelle de la province, le quart de la population occupe ce rôle essentiel.

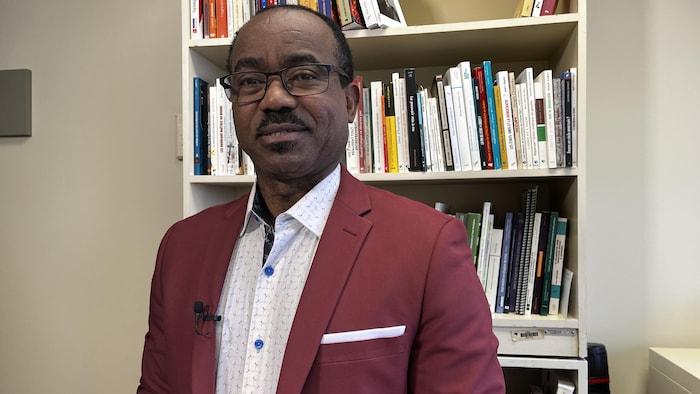

J’ai interrogé sur le sujet Franz Siméon, chercheur à l’UQAC en gérontologie. Il me confirme que les aidants font jusqu’à 85 % des soins nécessaires pour les gens à la maison.

Sans eux, le vieillissement à domicile est impossible, me dit-il. Des organismes existent pour donner un coup de pouce. Il y en a près d’une vingtaine dans la région.

Franz Siméon est chercheur en gérontologie à l'UQAC.

Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Tremblay

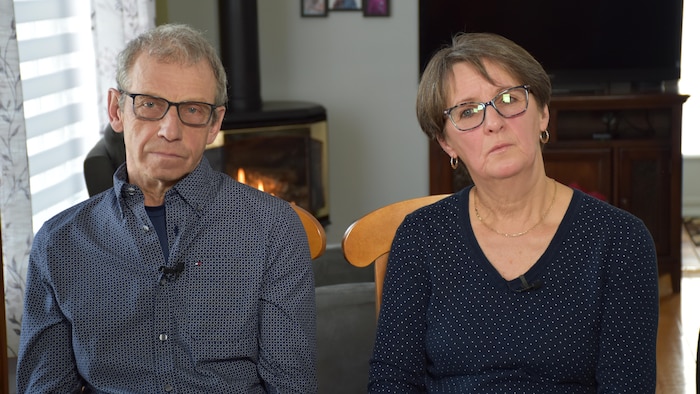

J’ai rencontré Réjean Côté et Carolle Larouche, de La Baie, qui ont été dans la même situation. Ils ont tous les deux pris soin de leurs parents. J’ai parlé longuement avec eux de la charge qui pèse sur les épaules des proches aidants.

Ils m’ont expliqué les horaires bien précis entre les frères et sœurs pour savoir qui ira aider qui et à quel moment. Carolle, elle, fait l’épicerie pour sa mère depuis 10 ans. Elle la voit ou lui parle tous les jours.

Réjean a nourri son père trois fois par jour pendant trois semaines. Moi j’ai eu un choc. Quand tu es obligé de laver les fesses de ton père… Il ne termine pas sa phrase. C’est un choc la première fois et après tu te dis que ça fait partie de l’aide qu’il faut que tu apportes, poursuit-il.

Réjean Côté et Carolle Larouche sont tous deux les proches aidants de leurs parents respectifs.

Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Tremblay

Néanmoins, Réjean et Carolle semblent dire que tout ça fait partie de la vie. Sans minimiser leur travail, ils ne s’en plaignent pas vraiment. Ça me fait penser au discours de mes parents, qui ont accepté depuis longtemps la mission qui leur est imposée.

C’est quelque chose qu’a aussi remarqué Franz Siméon au fil de ses recherches. Les proches aidants ne veulent pas être démis de leurs fonctions, ils ont un rôle et ils l’assument, mais ils veulent être soutenus dans leur rôle.

Selon ses observations, plus d’accompagnements, plus de formations et plus de reconnaissance pourraient aider tous ces gens qui se sentent, à tort, seuls à porter un poids très lourd sur les épaules.

À l’échelle de la province, le quart de la population occupe le rôle de proche aidant.

Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Tremblay

Je veux encore trouver la vie belle.

C’est une autre grande phrase poétique que mon grand-père a lancée à la fin de sa vie. Alors que je visite ma grand-mère dans sa résidence pour aînés, que je regarde mon ventre grossir à quelques mois de l’arrivée de ma fille, je réfléchis à toutes ces questions de vie et de mort. Comment la vie peut-elle rester belle jusqu’à la fin?

Après toutes ces recherches, j’ai quelques pistes de réponse. D’abord, dès que le tabou tombe, les langues se délient et ça fait un bien fou. Aussi, le président de la FADOQ, Patrice Saint-Pierre, milite pour davantage d’investissements de la part du gouvernement afin de maintenir des services de proximité.

Ainsi, les aînés peuvent rester actifs chez eux et peuvent se développer dans des milieux stimulants comme le club FADOQ de Labrecque, par exemple.

Je n’ai pas eu le temps d’expliquer toutes ces solutions à mon grand-père avant qu’il nous quitte.

Vieillir est une chance, j’espère qu’il le savait.

.png) 1 month_ago

17

1 month_ago

17

French (CA)

French (CA)