NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway

Le nombre et la quantité de pesticides mesurés dans des cours d’eau en milieu agricole sont encore très élevés dans le sud du Québec et ce, malgré les objectifs de réduction des autorités. C’est ce que démontre un récent rapport du ministère de l’Environnement qui conclut que l’ampleur des dépassements observés pourrait avoir des effets néfastes sur les organismes aquatiques.

Le rapport du ministère qui vient d’être publié dresse le portrait de la situation en 2019 et en 2020 pour deux ruisseaux. Il s’agit des ruisseaux Gibeault-Delisle et Norton situés dans le bassin versant de la rivière Châteauguay en Montérégie. Ils sont situés dans des secteurs où les cultures maraîchères occupent une grande superficie.

Le ministère y a mesuré plus de 50 pesticides. L’herbicide glyphosate fait partie de ceux détectés le plus fréquemment.

En raison des fréquences et amplitudes de dépassement des critères pour la protection des espèces aquatiques de certains pesticides et de la présence simultanée de nombreux produits dans l’eau, des effets néfastes sur les organismes aquatiques sont appréhendés.

L’agronome Louis Robert, qui a travaillé pendant plus de 30 ans au ministère de l’Agriculture, croit que le diagnostic est clair et sans équivoque. On ne met pas en place les mesures appropriées pour véritablement atteindre les objectifs de réduction.

Certaines améliorations, mais encore trop de néonicotinoïdes

Le rapport du ministère est le premier publié depuis l’entrée en vigueur en 2018 de nouvelles restrictions sur cinq pesticides les plus à risque pour la santé et l’environnement. Cela inclut trois néonicotinoïdes, qualifiés par certains de tueurs d’abeilles. Leur utilisation doit dorénavant être prescrite par un agronome.

Le ministère a détecté moins fréquemment deux des cinq pesticides, soit l’atrazine et le chlorpyrifos. Par contre, la fréquence de détection et les dépassements des critères pour la protection des espèces aquatiques demeurent élevés pour les trois néonicotinoïdes.

Les concentrations de néonicotinoïdes détectées dépassent de beaucoup les critères pour la protection des espèces aquatiques.

Le ministère émet l’hypothèse dans son rapport que cela pourrait s’expliquer par le fait que les néonicotinoïdes sont utilisés dans le secteur maraîcher comme traitement curatif en l’appliquant sur les feuilles. C’est son utilisation comme enrobage des semences qui a nettement diminué, avance-t-on. Il est encore trop tôt pour observer les effets de la justification de la prescription agronomique, puisque l’exigence pour ces pesticides est entrée en vigueur peu de temps avant le début du suivi de ces cours d’eau, nuance toutefois le ministère.

Des dépassements dans 100 % des échantillons

Dans chaque échantillon prélevé, on observe un dépassement à au moins un critère de la qualité de l’eau de surface pour la protection des espèces aquatiques. Cette situation est représentative des petits cours d’eau situés dans des bassins versants où des cultures utilisent plus intensivement les pesticides, note le ministère dans son rapport.

Ce critère est la quantité maximale à laquelle une espèce vivante peut être exposée toute leur vie sans subir d’effets néfastes.

En juin 2019, le ministère a mesuré dans le ruisseau Gibeault-Delisle une concentration maximale plus de 1000 fois le critère de vie aquatique chronique (CVAC) pour trois néonicotinoïdes. La concentration est toutefois généralement moindre le reste de l’année, mais le CVAC est dépassé dans les deux cours d’eau pendant pratiquement toute la période suivie, note le ministère.

En plus des deux cours d’eau concernés dans le rapport, le ministère suit l’évolution de la qualité de l’eau dans huit autres cours d’eau faisant partie de son réseau permanent. Leur état est aussi globalement qualifié de mauvais.

Pas assez recours aux solutions de rechange

Selon l’agronome Louis Robert, les résultats du rapport reflètent parfaitement les résultats de vieilles recettes qu’on utilise, mais qui ne donnent pas de résultats.

Louis Robert (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il existe pourtant, ajoute-t-il, plusieurs alternatives efficaces à l’utilisation des pesticides sans qu’il n’y ait d’impact sur la rentabilité des producteurs, comme la rotation des cultures, les cultures de couverture et le dépistage.

Le hic, selon l'agronome, c’est que les connaissances ne percolent pas suffisamment. Il y a suffisamment de recherche, mais pas assez d’agronomes spécialisés pour la vulgariser, s’exclame-t-il, tout en mentionnant que certains pesticides sont utilisés inutilement.

Faudrait commencer par exploiter tous les trésors de recherche qu’on a pour mettre en valeur ces pratiques qui feraient en sorte que la pression des mauvaises herbes et des maladies serait beaucoup diminuée.

Un constat partagé par le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) en Estrie, Michel Brien, qui croit que le gouvernement n’en fait pas assez et que les ressources sont insuffisantes. Le soutien aux producteurs ne suit pas, souligne-t-il. Il va falloir vraiment faire un effort au niveau gouvernemental pour accompagner les producteurs à mettre en place des nouvelles pratiques pour diminuer l’usage des pesticides.

Le président de l’UPA Montérégie, Jérémie Letellier, où sont situés les cours d’eau analysés par le ministère croit toutefois qu’il serait difficile de se passer entièrement des pesticides. On a des obligations auxquelles on fait face. On est obligé d’avoir recours à ce mal nécessaire.

Il n’y a pas un producteur agricole qui applique des pesticides par plaisir, c'est pas une job qui est le fun. On comprend les risques autant pour notre santé, que pour l'environnement. C’est définitivement un mal nécessaire.

M. Brien croit d’ailleurs que l’interdiction de certains pesticides a des effets limités. Souvent les compagnies vont remplacer un autre produit pour remplacer et on reporte le problème à un peu plus tard.

Louis Robert soutient que la réglementation devrait être une mesure de dernier recours.

Ça aurait été beaucoup plus efficace si on avait pu transférer l’information au producteur agricole et à leur agronome, à savoir qu’on a des mesures [de rechange à l’utilisation des pesticides] à mettre en place qui vont coûter moins cher et en même temps, améliorer les rendements.

200 000 kg de pesticides en moins, selon le MAPAQ

Le ministère de l’Agriculture (MAPAQ) n’a pas répondu favorablement à notre demande d’entrevue, mais nous a fait parvenir une déclaration écrite. Le MAPAQ précise que depuis le lancement du Plan d’agriculture durable en 2020, la Rétribution agroenvironnementale a permis d’éviter d’utiliser près de 200 000 kg de pesticides . Le rapport publié tout récemment par le ministère de MELCCFP couvre les années 2019 et 2020, alors que la mise en œuvre du PAD n’avait pas encore démarré, précise-t-on.

Le ministère ajoute que l’une des mesures phares du plan, est l’établissement d’un partenariat de recherche. L’un des axes de recherche porte sur les alternatives aux pesticides de synthèse.

La collaboration avec les centres collégiaux de transfert de technologie, spécialisés dans le transfert des connaissances développées par la recherche vers le milieu agricole, dont les conseillers de première ligne, doit faire partie des projets financés.

Le MAPAQ estime toutefois que le secteur maraîcher n’est pas toujours en mesure de se passer des pesticides. Bien souvent, il n’y a pas d’alternatives aux pesticides, ce qui oblige les entreprises agricoles de ce secteur à se tourner vers ces produits pour assurer leur production et contribuer à l’autonomie alimentaire en légumes pour le Québec. Une aide financière est offerte aux entreprises agricoles pour être accompagnée par des conseillers de première ligne, mentionne également le ministère.

Un appel à plus d’analyses

Bien que le ministère de l’Environnement compte poursuivre le suivi des 10 cours d’eau de son réseau permanent, certains jugent qu’il faudrait aller beaucoup plus loin.

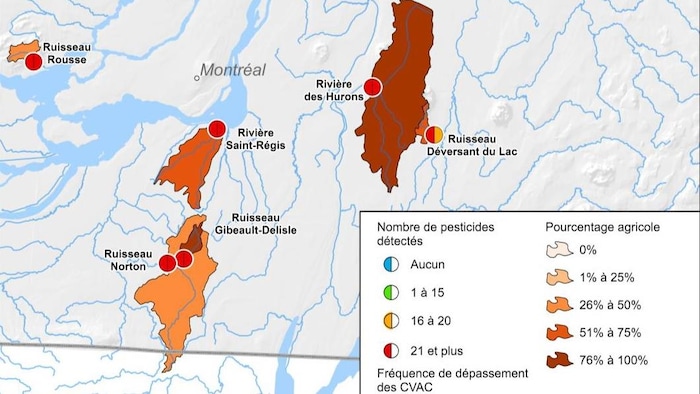

Carte des 10 stations d’échantillonnage du ministère de l’Environnement

Photo : Ministère de l'Environnement / Capture d'écran

C’est le cas de la directrice de projets au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), Julie Grenier. Dix stations pour l’ensemble du Québec, ce n’est vraiment pas beaucoup de données pour une problématique quand même assez importante, souligne-t-elle. D’ailleurs, ce n’est pas un réseau qui permet de voir les impacts [des pesticides] sur la contamination des puits et des eaux souterraines.

Julie Grenier, coordonnatrice de projets au COGESAF

Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Le président de l’UPA en Estrie croit d’ailleurs que le bilan en Estrie pourrait être plus rassurant, car il y a plus de boisés que dans d’autres régions comme la Montérégie.

Il faut que les gens soient mobilisés et préoccupés, puis qu’ils posent des questions pour qu’on ait un suivi plus rigoureux.

Selon Mme Grenier, les pesticides n’ont pas uniquement des impacts sur les espèces aquatiques, mais peuvent migrer dans les eaux souterraines et potentiellement se rendre jusqu’à notre verre d’eau.

Les municipalités qui approvisionnent en eau les citoyens ont l’obligation de faire le suivi des pesticides dans l’eau potable, mais le citoyen qui a un puits ne va pas investir [nécessairement] pour faire l’analyse des pesticides.

Le ministère de l’Environnement compte poursuivre le suivi des pesticides par l’entremise de ses 10 stations d'échantillonnage. Dans son rapport, le ministère indique que le gouvernement prévoit d'ailleurs plusieurs actions dont la mise à jour de la Loi sur les pesticides et des ajouts réglementaires visant les semences enrobés de fongicide et d'insecticide.

.png) 1 month_ago

92

1 month_ago

92

French (CA)

French (CA)