NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway

« Les Autochtones sont privilégiés, ils ne paient pas de taxes et d’impôts! ». Loin de constituer un privilège, cette exemption fiscale s’inscrit dans un régime de tutelle qui comporte de « sérieux inconvénients ». Remise en perspective.

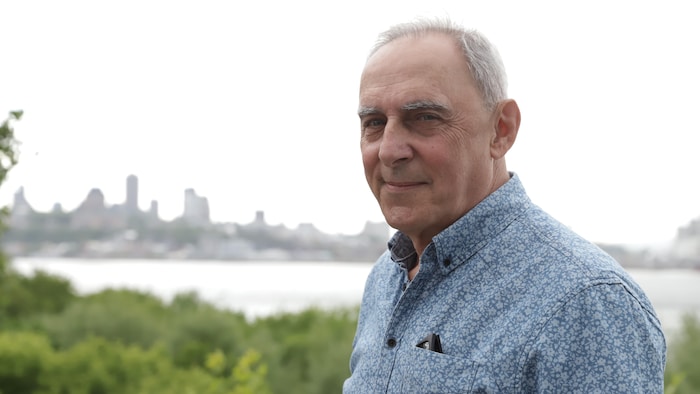

On parle de privilèges, mais moi je ne parle pas de privilèges, affirme l’auteur de l’ouvrage phare Mythes et réalités sur les peuples autochtones (nouvelle fenêtre), Pierre Lepage, pour qui les Autochtones ont plutôt des droits différents.

Contrairement à leurs concitoyens, les peuples autochtones relèvent d’abord et avant tout du gouvernement fédéral. En particulier, les Premières Nations sont assujetties à la Loi sur les Indiens, à moins d’être signataires d’un traité moderne avec Ottawa.

L’article 87 de la Loi stipule que le droit d’un Indien [...] sur une réserve et les biens meubles d’un Indien [...] situés sur une réserve sont exemptés de taxation. Concrètement, cette disposition, qui ne s’applique pas aux Inuit et aux Métis, vise tant les taxes sur les biens acquis dans une communauté que les impôts qui y sont prélevés.

Seulement, cette règle fiscale à elle seule n’est pas représentative de la réalité des Premières Nations, soutient M. Lepage. On ne peut pas isoler un seul élément du régime de tutelle sans tenir compte de l’ensemble de ses composantes, affirme-t-il.

Si la Loi sur les Indiens peut, dans des circonstances particulières, protéger des Autochtones de la fiscalité étatique, elle les empêche néanmoins de bénéficier de certains droits fondamentaux de la société canadienne.

L’exemple le plus saillant, d’après Pierre Lepage, est probablement le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens dans une communauté. Au Québec, ce droit est codifié dans la Charte des droits et libertés de la personne, une loi fondamentale de statut quasi constitutionnelle qui ne s’applique pas sur les terres de réserves, qui sont de juridiction fédérale.

La Loi sur les Indiens, ce n'est pas une loi de privilège. Au point de départ, c'était une loi qui visait la disparition. [Les législateurs canadiens] étaient convaincus que les Autochtones allaient éventuellement disparaître et que la loi faciliterait leur assimilation à la société canadienne

Anthropologue à la retraite, Pierre Lepage a animé au cours de sa carrière plus de 250 conférences sur les réalités autochtones.

Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Un maigre avantage économique

En plus d’être assujettis à un régime paternaliste, les membres des Premières Nations ne retirent que des avantages très relatifs de l’exemption fiscale, notamment quant aux impôts, signale Pierre Lepage.

D’abord, les salaires dans l’ensemble des Premières Nations demeurent modestes, ce qui réduit l’incidence d’une exonération d’impôt. Selon le recensement canadien de 2021 (nouvelle fenêtre), le revenu d’emploi médian des Autochtones vivant en communauté en 2020 était de 29 400 $, comparativement à 40 000 $ pour ceux qui vivent à l’extérieur et à 47 600 $ pour les personnes non autochtones.

De plus, ce droit semble être accessible à une minorité d’Autochtones. La règle s’applique essentiellement lorsqu’on considère qu’un bien, comme un revenu d’emploi, est suffisamment lié à une réserve, conformément au test des facteurs de rattachement élaboré par la Cour suprême dans l’arrêt Williams en 1992.

Or, une majorité des membres des Premières Nations ne sont pas susceptibles de satisfaire ce critère, car ils sont nombreux à entretenir un lien ténu avec leur communauté. Selon la Banque du Canada (nouvelle fenêtre), plus de 70 % d’entre eux résidaient en dehors d’une réserve en 2023.

Enfin, cette règle fiscale comporte un inconvénient non négligeable, affirme M. Lepage. Pour les personnes exonérées d’impôt, il est vain d’investir dans des régimes d'épargne-retraite, comme le REER, dont l’attrait principal est précisément l’économie d’impôt. La planification de la retraite peut donc s’avérer un défi pour elles.

Une jeune fille se balance dans la communauté crie d’Attawapiskat, au nord de l’Ontario.

Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

La genèse de l’exemption fiscale

Pour Pierre Lepage, le contexte historique ayant donné naissance à l’exemption fiscale s’inscrit dans un changement de paradigme à l’endroit des Autochtones : la promesse initiale de protection de la Couronne britannique a cédé à un paternalisme mal placé.

Au lendemain de la Conquête, la Proclamation royale de 1763 reconnaît le rôle protecteur du roi George III envers les nations et tribus sauvages en plus de confirmer leur droit incontestable sur leurs territoires. N’empêche, le document décrit le processus pour s’approprier ces terres : la négociation de traités.

Catalysées par de grandes vagues d’immigration, d’abord des Treize colonies au sud puis de la Grande-Bretagne, les autorités coloniales ne tardent pas à multiplier ces ententes, qu’ils assimilent à de simples transactions foncières.

De 1764 à 1862, pas moins de 30 traités de cession de terres sont signés au Haut-Canada (aujourd’hui l’Ontario). Au Bas-Canada (aujourd’hui le Québec), aucun accord n’est conclu, car on estime que le régime français a éteint tout titre foncier autochtone.

Puis, dès le début du 19e siècle, l’importance militaire et économique des peuples autochtones chute. Partant, la colonie change son fusil d’épaule : l’imposition d’un mode de vie sédentaire et agraire est désormais préconisée. Cette politique de civilisation facilitera leur assimilation au corps britannique, croit-on.

Ainsi apparaissent dans les traités de nouvelles clauses qui favorisent l’avènement de collectivités agricoles. Des terres de réserve sont créées et les membres des Premières Nations se voient accorder des paiements annuels, communément appelés annuités, servant à financer la construction d'habitations et l'achat d'instruments et de bétail.

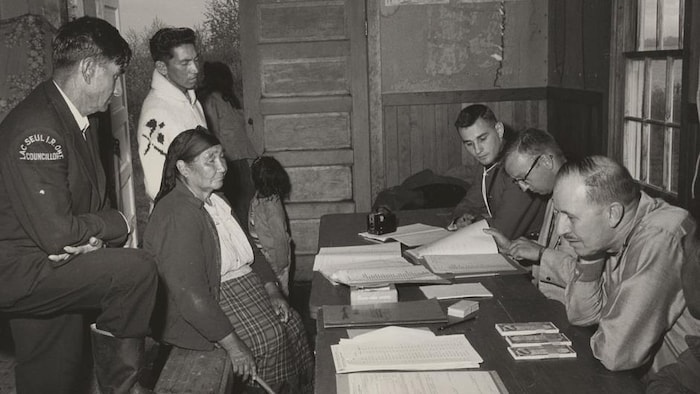

Une aînée ojibwée attend qu’un agent de la GRC lui verse son annuité, conformément aux dispositions du Traité No 3 de 1873, dans l’ouest de l'Ontario.

Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Seulement, les nouveaux sédentaires, étrangers à la logique mercantiliste, sont fort vulnérables non seulement aux saisies des banques, mais surtout à l’imposition de taxes foncières par des municipalités qui convoitent le peu de terres qui leur ont été réservées.

En attendant que les Autochtones s’intègrent pleinement à la société, la Couronne décide donc de s’interposer entre, d’une part, ses protégés et, d’autre part, les forces de la société susceptibles de les dépouiller de leurs biens.

C’est ainsi qu’une première clause d’exemption fiscale apparaît dans une loi de 1850 relativement à l’ensemble des sauvages du Haut-Canada. Cette mesure s'applique aussi, bien qu’implicitement, au Bas-Canada.

Cette disposition est ensuite reprise par le jeune Dominion du Canada dans l’Acte des sauvages de 1876. On retrouve aussi dans cette version originale de la Loi sur les Indiens une clause d'insaisissabilité des biens sur une communauté qui persiste à ce jour.

D’apparence des paradis fiscaux, les réserves se sont avérées des carcans peu propices au développement économique, selon Pierre Lepage.

Des propos qui font échos à ceux de la Cour suprême, 35 ans plus tôt par la Cour suprême : [L]'objet de la Loi [sur les Indiens] n'est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens, peut-on lire dans l’arrêt Mitchell, mainte fois confirmé.

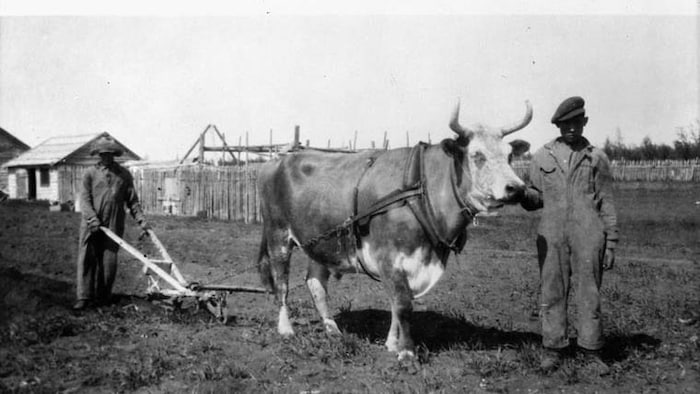

Deux Autochtones cultivent une terre en 1925 sur la réserve de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Photo : Bibliothèque et Archives Canada / J. Russell

.png) 1 month_ago

10

1 month_ago

10

French (CA)

French (CA)