NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway

Écouter l’article | 6 minutes

La version audio de cet article est générée par la synthèse vocale, une technologie basée sur l’intelligence artificielle.

Alors que le développement se rapproche inexorablement des abords de Kahnawà:ke, le grand chef Cody Diabo affirme que la communauté en a assez de voir des maisons et des entreprises se construire autour d'elle, tandis qu'une revendication territoriale vieille de 345 ans reste bloquée par la bureaucratie fédérale.

Le Conseil mohawk de Kahnawà:ke (MCK) a lancé une campagne d'information et un nouveau site web dans l'espoir de redonner vie à la revendication territoriale, connue sous le nom de grief foncier de la Seigneurie de Sault Saint-Louis (SSSL).

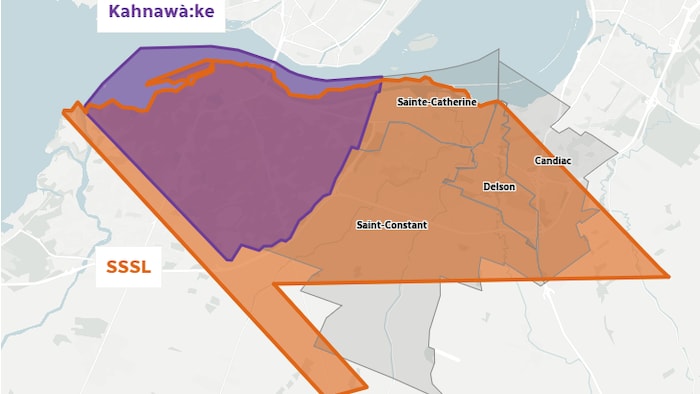

La zone en question, d'une superficie d'environ 97 kilomètres carrés, s'étend au-delà des frontières actuelles de Kahnawà:ke et comprend plusieurs municipalités de la région de la Montérégie, sur la Rive-Sud.

Nous devons réparer les erreurs du passé, a déclaré M. Diabo, ajoutant qu'il ne se contentera pas de moins que ce qui lui est dû.

Il y a non seulement l'utilisation passée dont on nous a interdit de bénéficier, mais aussi l'utilisation future. Tant que les terres ne sont pas restituées à Kahnawà:ke et qu'elles sont exploitées à d'autres fins au profit d'autres personnes, c'est préoccupant.

Le gouvernement fédéral a accepté la plainte en 2003. Toutefois, le grand chef Diabo a indiqué que les pourparlers ont été lents au cours des décennies qui ont suivi, tournant autour des protocoles de négociation, ou négocier la manière de négocier, comme il le dit lui-même.

Michael Coyle, professeur spécialisé dans les droits des Autochtones et la résolution des conflits à l'Université Western, explique que lorsque le Canada accepte une revendication, cela signifie que ses avocats ont décidé que le Canada a toujours une obligation légale envers la Première Nation.

Cela n'engage pas [le Canada] à conclure un accord particulier ou à inclure des terres dans un accord, mais cela l'engage à négocier une revendication qu'il a jugée valable, a-t-il dit.

Entre-temps, M. Diabo souhaite que le gouvernement émette une directive interrompant les efforts de développement dans la SSSL ou inclue au moins la communauté dans ces discussions.

La SSSL comprend Sainte-Catherine, Delson, Saint-Constant, des parties de Châteauguay et d'autres municipalités.

D'une superficie d'environ 97 kilomètres carrés, la zone revendiquée par Kahnawà:ke comprend plusieurs municipalités de la région de la Montérégie.

Photo : CBC

Redresser les torts du passé

En 1680, le roi de France Louis XIV a accordé des parcelles de terre, une seigneurie, aux Jésuites pour établir une mission et pour l'usage et l'occupation des Haudenosaunee, ou Kanien'kehá:ka de Kahnawà:ke. Les Kanienʼkehá꞉ka de Kahnawà:ke font partie de la confédération des Haudenosaunee.

Les documents historiques montrent que la concession stipulait que les colons ne seraient pas autorisés à s'installer sur les terres.

Les Jésuites ont néanmoins commencé à accorder une partie des terres à des colons français. En 1762, un général britannique, Thomas Gage, se prononce en faveur d'une plainte déposée par les Kanien'kehá:ka et annule les concessions.

Cependant, l'affaire n'a jamais été complètement réglée et les Kanien'kehá:ka ont continué à être dépossédés de leurs terres au fil des ans, si bien qu'aujourd'hui, le territoire de Kahnawà:ke ne représente qu'un peu plus de 50 kilomètres carrés.

M. Diabo a indiqué que le conseil de bande souhaitait avoir une conversation sérieuse avec les gouvernements fédéral et provincial afin de formuler un plan de transition. En ce qui concerne les personnes vivant dans les municipalités concernées, il a fait savoir qu'un règlement positif de la revendication ne signifiait pas nécessairement d'autres déplacements.

Nous ne sommes pas des monstres en fin de compte, même si c'est ce qui nous est arrivé historiquement. Les gens se sont installés et nous ont ensuite chassés de nos régions, a martelé le grand chef. Nous ne sommes pas comme ça.

Une pierre peinte porte l'inscription « C'est une terre mohawk » le long de l'autoroute Old Malone à Kahnawà:ke.

Photo : CBC / Paula Dayan-Perez

Un porte-parole de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a souligné que le gouvernement travaillait avec le Conseil mohawk de Kahnawà:ke dans un esprit de coopération et de partenariat afin de résoudre le problème de la SSSL par le biais de négociations confidentielles.

Nous restons déterminés à parvenir à un résultat négocié qui fasse avancer les priorités du Conseil mohawk de Kahnawà:ke, a déclaré Eric Head.

Dans une déclaration, le gouvernement du Québec a indiqué que les négociations se déroulaient exclusivement entre le Conseil mohawk de Kahnawà:ke et le gouvernement fédéral et qu'il n'y participait pas.

Au Québec, 22 revendications particulières sont en cours entre divers conseils de bande et le gouvernement canadien.

Selon RCAANC, sur les 115 revendications conclues dans la province, près de 60 % ont été réglées par la négociation, tandis qu'un peu moins de 40 % ont abouti à la conclusion que la Couronne n'avait pas d'obligation légale. Les deux autres ont été réglées par un recours administratif.

Le gouvernement choisit souvent de régler les griefs en offrant des terres qu'il met à disposition en remplacement des terres contestées si, par exemple, il y a des gens qui y vivent, a expliqué M. Coyle, spécialiste en droits des Autochtones.

Dans d'autres cas, il offre de l'argent que le conseil de bande peut utiliser pour acheter des terres privées.

Une troisième possibilité, dont il dit ne pas avoir encore vu l'application, est l'expropriation de terres privées pour régler un litige.

L'expropriation est utilisée dans de nombreux contextes différents au Canada. Elle est utilisée à Toronto, par exemple, en ce moment même pour construire de nouvelles lignes de métro, a mentionné M. Coyle.

Les solutions exigent de la créativité, a-t-il ajouté.

M. Diabo espère qu'ils y parviendront. Il espère également que les voisins de Kahnawà:ke seront informés du différend et comprendront mieux le point de vue de sa communauté.

Plutôt que d'en rajouter et d'exacerber la situation, réglons le problème tout de suite, a-t-il déclaré. Nous sommes ici, maintenant.

D’après un texte de Cassandra Yanez-Leyton, de CBC News

.png) 1 week_ago

4

1 week_ago

4

French (CA)

French (CA)