NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway

C’était à l’été 2023. Des panaches de fumées importantes, des millions d’hectares brûlés, des évacuations, des camps de chasse détruits… Sur la carte, les dégâts sont importants pour l'Eeyou-Istchee, région principalement peuplée par les Cris.

Le long de la route 113, en direction nord-est, les stigmates laissés par les impressionnants feux de 2023 sont encore visibles. Des centaines d’arbres noircis mais dépourvus de branches donnent l’impression de longer un champ fait d’allumettes plantées dans le sol.

L’horizon, de part et d’autre de la route, est visible, depuis que les feux ont brûlé près de 3,8 millions d’hectares de forêt, dont plus de 80 %, ici, en Eeyou-Istchee. Allan Saganash, Cri de Waswanipi et consultant pour le conseil de bande, n’avait jamais rien vu de tel en 75 ans.

Les espaces brûlés risquent de mettre beaucoup de temps à se régénérer.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

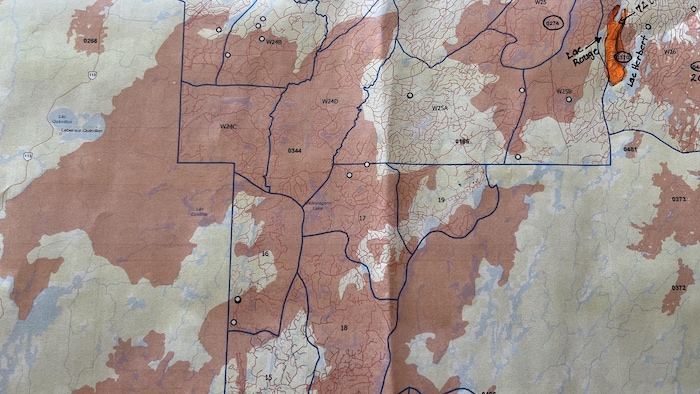

Dans une salle de conférence, il étale sur la table une immense carte qui représente le territoire de Waswanipi. Certes, rien n’a brûlé dans la communauté, mais autour, les taches rouges qui représentent les zones brûlées sont nombreuses. Et parfois immenses.

Les souvenirs sont encore frais pour Allan Saganash qui a voulu retourner à Waswanipi, sous un ciel orange et une fumée épaisse. Il raconte que ce sont pas moins de 44 feux qui ont convergé cet été-là dans le secteur de la communauté.

Certaines lignes de piégeage ont été brûlées à 90 ou 100 %, précise M. Saganash.

Allan Saganash montre les nombreuses zones - en rouge - qui correspondent aux zones dévastées par les feux de forêt de 2023.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Des maîtres de trappe ont donc perdu presque l’intégralité de leur territoire traditionnel. Un territoire sur lequel ils s’adonnaient à diverses activités culturelles comme la pêche ou la chasse, et où ils disposaient aussi d’une cabane, de matériel, de poêles à bois…

À la suite des feux, le Grand conseil des Cris a d’ailleurs mis en place une application pour caractériser les sites touchés, suivre les travaux de nettoyage et générer des rapports automatiques.

Elle a aussi mis au point un formulaire d’évaluation afin de recueillir les données sur les dommages subis par les camps de chasse.

Le long de la route 113, certaines zones ont été épargnées. Le feu est passé, mais il n’a pas tout décimé. Les feuillus ont une meilleure résistance aux incendies que les conifères.

Près de 80 % des feux de forêt de 2023 ont pris dans le territoire cri.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il y a des zones vertes, comme des peuplements mixtes composés de peupliers et de bouleaux qui ne brûlent pas aussi vite que les épicéas et les pins gris, qui sont des peuplements de résineux. Et ce sont ces peuplements qui sont bons pour le bois d'œuvre commercial, détaille Allan Saganash.

Comme plusieurs, Allan Saganash critique le fait que les entreprises forestières puissent récolter jusqu’à 70 % du bois brûlé après les incendies, car, pour celui qui se présente comme un biologiste sans diplôme, ça nuit à la régénération de la forêt.

Il explique qu’à cause de ces feux, l’industrie doit refaire des consultations avec les maîtres de trappe. C’est ce qu’on appelle un plan d’aménagement spécial, précise-t-il, en faisant référence à un article du troisième chapitre de la Paix des braves.

Selon lui, ça pèse sur la planification annuelle qui a déjà été soumise aux maîtres de trappe, les mettant encore un peu plus sous pression.

La carte indique les lignes de trappe matérialisées par des lignes bleues et les zones rouges symbolisent les feux de forêt de 2023.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Deux ans plus tard, la poussière a eu le temps de retomber. Maxence Martin, professeur en écologie forestière appliquée à l’aménagement à l’UQAT, dresse un portrait de ces feux.

Dans cette région, ce qui a essentiellement brûlé, c’est de la forêt boréale à tendance coniférienne. Et ce qui est particulier [dans la région de Waswanipi], c’est que ce sont des forêts de seconde venue, explique M. Martin.

Les forêts de seconde venue sont des forêts très jeunes, qui ont poussé dans la foulée des coupes.

Les feux en chiffres

- Plus de 80 % des feux de forêt de 2023 qui se sont déclenchés au Québec étaient spécifiquement localisés dans le territoire des Cris.

- Près de 3,8 millions d’hectares de forêt ont brûlé en Eeyou-Istchee, soit l’équivalent de la superficie de la Suisse.

- Sur ces 3,8 millions d’hectares, 1,5 million est constitué de forêts commerciales, c’est-à-dire situées sous la limite nordique (au-dessus de cette limite, il est moins commercialement avantageux de couper du bois).

- Sur ces 1,5 million d’hectares brûlé, 300 000 hectares ne pourront pas se régénérer naturellement.

- La majorité des incendies se sont déclenchés à cause de la foudre. Même si la majorité des départs de feux sont d’origine humaine, la majorité de surfaces brûlées l’ont été à cause de la foudre.

- Presque 60 % des lignes de trappe des Cris ont été affectés.

- 149 cabanes ont été perdues.

Sources : Grand conseil des Cris, Sopfeu

Souvent, les feux brûlent des forêts naturelles, jamais aménagées. Mais ici, nous sommes dans un secteur où on a récolté massivement depuis les dernières décennies, précise-t-il.

On a tendance à penser que les forêts plus jeunes ont moins de risque de brûler. Mais dans le secteur de Waswanipi, on est à deux tiers de forêts brûlées qui avaient moins de 60 ans, ce qui est jeune.

Cette façon de penser est remise en question : les incendies de 2023 ont prouvé que ce n’est pas parce qu’une communauté est entourée d’une forêt jeune qu’elle est moins à risque d’être victime d’énormes feux.

Maxence Martin ajoute même que beaucoup de ces jeunes forêts qui ont brûlé sont trop jeunes pour se régénérer naturellement.

Changement de paysage

À long terme, ces feux risquent de transformer radicalement le paysage.

Soit il y aura une forêt ouverte avec des petits arbustes puis des arbres qui vont repousser au milieu, soit on aura plutôt une sorte de lande avec beaucoup de thé du Labrador, de bleuets, une zone très ouverte avec des petits arbustes ici et là et très peu de couvert forestier, détaille M. Martin.

Maxence Martin pense que l'activité forestière a une conséquence sur la résilience de la forêt.

Photo : Gracieuseté Maxence Martin

Ces changements pourraient avoir des conséquences importantes pour l’habitat de la faune du secteur.

Dans les deux ou trois prochaines années, il y aura sûrement plus d’ours, car dans les zones qui ont brûlé, ce sont souvent les bleuets et d’autres petits arbustes qui repoussent en premier, indique Allan Saganash.

En revanche, il estime que les feux de forêt ont été dévastateurs pour les orignaux. Selon lui, leur habitat est totalement brûlé.

Il faut compter entre 4 et 12 ans pour que la végétation atteigne un niveau idéal pour les mammifères tels que les cerfs et les orignaux.

L’industrie forestière plutôt préservée

Si le territoire ancestral a été fortement impacté, l’industrie forestière de Waswanipi, elle, s’en est plutôt bien sortie. Mishtuk, l'entreprise forestière qui appartient entièrement à la communauté, gère et opère 225 000 m3 de coupe par an, depuis 1982.

Mishtuk emploie près de 10 personnes et fait affaire avec deux entrepreneurs. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Dans sa planification et ses accords avec les autres entreprises forestières de la région, Mishtuk a établi son territoire autour de Waswanipi, afin de limiter les frais de déplacement.

On est chanceux. Je n’ai pas un mètre cube qui a brûlé dans ma planification. On est au milieu de tout le monde, mais c’est à double tranchant, dit Jean-Sébastien Roy, responsable des opérations à Mishtuk.

Car dans le plan forestier, les entreprises de chaque secteur se partagent une zone (25 % sont réservés au Bureau de mise en marché des bois, et 75 % à l’industrie forestière qui se le partage).

Le fait que la zone autour de Waswanipi, plus ou moins réservée pour Mishtuk, ait été préservée la met à risque de se trouver convoitée par les voisins, notamment Comtois Résolu et Barette-Chapais, deux concurrents de la région.

Jean-Sébastien Roy explique que les activités de la coopérative forestière de la communauté n'ont pas été vraiment affectées par les feux de 2023.

Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Toutes les forestières ont des ententes. Si leur territoire brûle, il faut leur trouver du bois à couper ailleurs. Il va falloir que je négocie plus, car les autres compagnies vont s’approcher de chez nous, insiste-t-il.

Mishtuk est important pour la communauté. L’entreprise emploie neuf personnes de Waswanipi, travaille avec deux entrepreneurs et son chiffre d’affaires s’élève à 15 millions de dollars. Un chiffre qui n’a pas été impacté par les incendies, car la Paix des braves a rendu pérenne l’attribution de 225 000 m3 à l’entreprise, quoi qu'il arrive.

Notre volume provient d’une entente, alors nous sommes avantagés. Les seules pertes que nous avons eues sont à attribuer au prix du bois sur le marché.

Par contre, face aux difficultés de créer de nouvelles routes forestières, M. Roy indique avoir perdu une année de voirie.

Pour cet été, Maxence Martin indique que le temps est moins sec qu’en 2023, ce qui devrait annoncer une année calme.

Mais dans le doute, la communauté de Waswanipi a déjà pris les devants avec des coupe-feux : des bandes de forêt d'une largeur de 60 mètres de bois ont été coupées, sauf les feuillus, pour ne pas le faire à la dernière minute, quand le feu est déjà à ses portes.

.png) 1 month_ago

13

1 month_ago

13

French (CA)

French (CA)