NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway

De plus en plus nombreuses en Abitibi-Témiscamingue, les personnes immigrantes n’ont pas toujours accès à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Pour les femmes concernées, la situation peut devenir très compliquée quand arrive une grossesse.

De tels cas sont de plus en plus nombreux dans la région, d’après les services de santé publique et les organismes communautaires.

Ces deux dernières années, Stéphane Kendo, intervenant en intégration pour l’organisme La Mosaïque interculturelle à Rouyn-Noranda, a accompagné deux familles qui vivaient une grossesse, mais n’avaient pas accès à la RAMQ.

Pour l’une d’elles, l’homme était doctorant à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue avec un visa étudiant, et sa femme bénéficiait d’un permis de travail ouvert, mais sans accès à la RAMQ. Son conjoint avait bien souscrit à une assurance privée, mais dans la plupart des cas, celles-ci ne prennent pas en charge les frais liés à la grossesse et à l’accouchement.

Une situation particulièrement difficile à vivre pour la femme lorsqu’elle a découvert sa grossesse, se souvient Stéphane Kendo. C’est une grosse pression, assure-t-il.

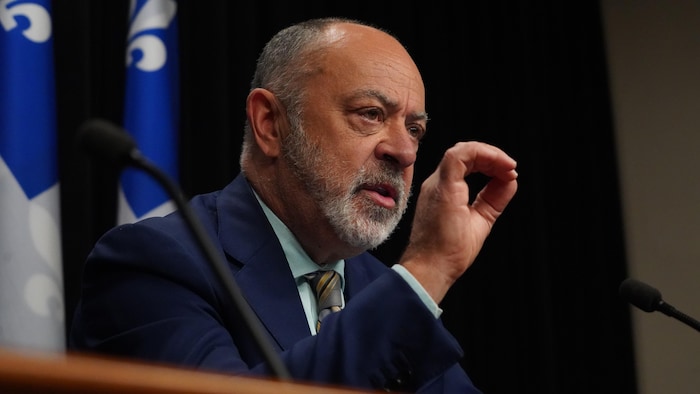

Stéphane Kendo travaille à la Mosaïque interculturelle comme intervenant en intégration.

Photo : Radio-Canada / Mathilde Blayo

Stéphane Kendo explique que ces personnes ont été prévenues des risques en cas de grossesse et sont conscientes de la difficulté de leur situation.

Le mari étudiant ne pouvait travailler que 20 heures par semaine et le couple avait déjà un enfant en bas âge. La femme travaillait aussi, mais a dû arrêter rapidement au début de la grossesse sur demande d’un médecin.

Ce sont des situations de précarité. Ce sont des femmes qui arrivent, elles sont conscientes que le conjoint est étudiant, qu’il faut qu’elles fassent des efforts, qu’elles ramènent quelque chose à la maison aussi. Elles se battent, rappelle Stéphane Kendo.

Plus forte augmentation dans la Vallée-de-l’Or

Les Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE), qui visent à soutenir la santé et le développement de l’enfant dès la grossesse, voient aussi augmenter le nombre de patients immigrants.

Dans la région, le nombre de personnes immigrantes, inscrites ou non à la RAMQ, bénéficiant du programme SIPPE est passé de 41 en 2022-2023, à 67 en 2023-2024. Pour 2024-2025, leur nombre est déjà passé à 90 en cumulatif depuis le début de l’année.

Claudie Chaîné, directrice adjointe de santé publique au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, remarque aussi le nombre de plus en plus élevé de personnes bénéficiant du programme SIPPE. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

On essaie toujours de trouver des solutions. Ce qu’on souhaite, c’est d’avoir un accouchement sécuritaire, qu’elle n’accouche pas toute seule à la maison. C’est du cas par cas, on essaie de trouver des solutions. Il y a une partie qui appartient aux médecins au niveau des frais.

Les bénéficiaires peuvent notamment avoir gratuitement des conseils nutritionnels pour la grossesse et des bons alimentaires. L’unité mère-enfant intervient également avec des rencontres en postnatal à domicile avec les mères.

Le secteur de la Vallée-de-l'Or est celui avec la plus forte augmentation des femmes sans RAMQ, indique Claudie Chaîné.

Le service du planning familial à l’Hôpital de Val-d’Or voit aussi le nombre de femmes sans RAMQ augmenter. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Brenda Trépanier est infirmière clinicienne dans le service. Du début décembre à la fin janvier, elle dit avoir reçu beaucoup de femmes dans cette situation. J’en ai presque une par semaine dernièrement, confiait-elle au début du mois de février.

Les femmes qui consultent la planification des naissances pour envisager une interruption de grossesse se voient d’abord présenter les tarifs, qui peuvent monter à 2250 $, mentionne l'infirmière. Il y en a que c’est plus difficile, qui disent qu’elles vont me rappeler, indique Brenda Trépanier, ajoutant que certaines ne reviennent pas.

Depuis un an, la Fédération québécoise du planning des naissances (FQPN) a mis en place un fonds pour soutenir financièrement les femmes qui doivent payer les frais d’une interruption de grossesse, qu’elle soit volontaire ou non.

Mais ce fonds est difficile à alimenter et les subventions manquent, rapporte Anne-Sophie Gignac, coordinatrice politique et responsable du dossier contraception à la FQPN.

Des coûts importants

L’enjeu financier est un facteur de stress important pour les femmes dans cette situation. L’intervenant social Stéphane Kendo se souvient d’une autre femme accompagnée il y a deux ans et qui a finalement fait une fausse-couche.

Je ne suis pas médecin, mais le fait d’être tout le temps en stress : comment vais-je payer les consultations, les échographies, les prélèvements à l’hôpital, où vais-je prendre l’argent?, imagine-t-il, envisageant l’impact potentiel du stress sur la fausse-couche.

Juste entendre qu’un accouchement peut coûter au moins 10 000 $ si ça se passe bien, je pense que ça met ces dames dans des situations vraiment inconfortables, sur le plan physique ou psychologique.

L’association Médecins du Monde estime que les frais pour un suivi de grossesse et un accouchement peuvent aller de 8900 $ à 17 000 $, et précise que ce montant peut encore monter en cas de maladie chronique associée à la grossesse.

Selon Médecins du Monde, les frais de suivi de grossesse et l'accouchement peuvent atteindre 17 000 $. (Photo d'archives)

Photo : Associated Press

Pour aider les familles dans cette situation, Stéphane Kendo a plusieurs fois fait appel à la compassion de praticiens du secteur privé. La consultation a été faite à un certain prix, pas à un prix régulier, à un prix pour elle, explique-t-il. Tout en mentionnant que pour le prélèvement et l’examen, elle irait à l’hôpital et ce serait à ses frais. Mais pour la consultation quand même on lui a donné cette possibilité-là.

Les familles procèdent ensuite à des ententes de paiement pour échelonner le remboursement des frais, explique Stéphane Kendo. L’intervenant social assure que les gens comprennent que leur santé est beaucoup plus importante qu’autre chose. Même s’ils doivent payer sur dix ans.

Dépôt d'un projet de loi

Un rapport de la Régie de l’assurance maladie du Québec, daté de juin 2022, indique qu’en 2015, 765 femmes n'étaient pas admissibles à l'assurance maladie au moment de leur accouchement. Un chiffre passé à 2283 en 2019, pour redescendre à 1363 en 2021.

Médecins du Monde constate également une hausse, notamment dans leur clinique à Montréal, mais aussi d’organismes partenaires dans toute la province. D’ailleurs, on reçoit aussi parfois des appels en région, notamment de l’Abitibi, d’organismes qui ne savent pas trop où référer ces femmes, puis ils nous appellent pour savoir si nous on peut les suivre, rapporte Stéphanie Harvey, conseillère en analyse des politiques à Médecins du Monde.

Et puis c’est des échos qu’on entend beaucoup de nos partenaires qui pratiquent des IVG partout en région, où ils ont vraiment remarqué une hausse importante des patientes sans RAMQ, ajoute-t-elle.

Avec l’augmentation des cas, plusieurs organismes réclament un changement du cadre réglementaire.

Le 4 décembre 2024, Médecins du Monde était à l’Assemblée nationale pour le dépôt du projet de loi de Québec solidaire et de la pétition du Parti libéral du Québec pour l’accès à la RAMQ de toutes les femmes enceintes vivant au Québec, peu importe leur statut d’immigration.

Le gouvernement Legault se montre pour le moment hostile à une ouverture sur ce sujet.

Le ministre de la Santé Christian Dubé. (Photo d'archives)

Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Dans une réponse adressée à Radio-Canada en octobre dernier, le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, soutenait que dans le contexte où la hausse significative de l’immigration temporaire exerce une pression importante sur les services, il était nécessaire d’éviter d’amplifier les situations de tourisme médical ou de créer un précédent qui ouvrirait la porte à des demandes de couverture selon diverses conditions de santé.

Des femmes installées au Québec

Stéphanie Harvey de Médecins du Monde insiste pourtant sur le consensus des organismes communautaires et professionnels de la santé, comme d’institutions publiques comme la santé publique, sur la nécessité de trouver une solution pour ces femmes.

Tous s’entendent pour dire qu’il est urgent d’avoir un programme de gratuité pour ces femmes enceintes au Québec, rapporte-t-elle, ajoutant que les cas pris en charge par Médecins du Monde concernent des femmes vivant sur le territoire et non des touristes.

À Rouyn-Noranda, Stéphane Kendo rappelle que les deux femmes qu’il a eu à accompagner travaillent. Ils ont un statut, ils ne sont pas sans papiers. Ce sont des gens qui participent, rappelle Stéphane Kendo qui se dit bien conscient que changer les règles ce serait ouvrir la boîte de Pandore : si elles c’est bon, pourquoi pas les étudiants…

Mais il insiste sur la situation particulière de ces femmes enceintes. Une famille dans cette situation est actuellement suivie par une autre intervenante de La Mosaïque interculturelle.

Les enfants qui naissent sont canadiens, c'est des enfants qui seront de ce pays. Je pense qu’il faudrait mettre des dispositions pour que ces enfants arrivent dans de bonnes conditions, estime Stéphane Kendo qui pense que seule une minorité des familles concernées viennent solliciter l’aide des structures comme La Mosaïque.

.png) 1 month_ago

15

1 month_ago

15

French (CA)

French (CA)