NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway

L’inspecteur Marc Brunette a offert une visite exclusive des coulisses du Service de police du Grand Sudbury (SPGS), révélant les réalités d’un métier essentiel. Au musée policier de la rue Larch, Heather Lewis fait revivre l’histoire et l’héritage du SPGS.

Inspecteur Marc Brunette.

Photo : Radio-Canada / EZRA BELOTTE-COUSINEAU

J’ai été élevé à Sudbury, j’élève présentement ma famille à Sudbury. […] C’est une communauté très sécuritaire, mais aussi très occupée, confie l’inspecteur Marc Brunette avec fierté.

M. Brunette explique que le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) couvre plus de 3600 km², ce qui en fait le service municipal actif sur le plus vaste territoire en Ontario. Il compte environ 400 membres, dont quelque 300 policiers.

Le SPGS est aussi l’un des 40 services municipaux de police de la province, et le 12e en importance. Son organisation s’appuie sur cinq divisions, précise-t-il.

C’est constant toutes les heures du jour et de la nuit. Il y a toujours quelque chose à faire, précise l’inspecteur.

Le Service de Police du Grand Sudbury a pu résoudre de nombreux cas grâce à des dénonciations anonymes.

Photo : CBC/Angela Gemmill

Le quartier général est situé sur la rue Brady. Il s’agit de l’un des quatre campus de la police de Sudbury. Et c’est à cet endroit que commence la visite guidée par l’inspecteur Brunette.

Plusieurs divisions et unités

Parmi les différentes unités du Service de police du Grand Sudbury, la plus grande est celle de la patrouille, pouvant compter jusqu’à 30 agents sur le terrain selon les circonstances.

Opération policière dans le Grand Sudbury.

Photo : Radio-Canada / Benjamin Aubé

D’autres unités spécialisées incluent les enquêtes criminelles (en tenue civile), la brigade des cambriolages et vols qualifiés, l’unité antidrogue, les services de renseignement, la surveillance et l’unité tactique.

Le quartier général Brady

Le premier étage abrite la division responsable des rapports de police. Le deuxième étage accueille l’équipe tactique et quelques bureaux de police de proximité.

Le Service de police du Grand Sudbury, situé dans ce bâtiment de six étages, a son entrée principale au sous-sol, comme montré ici.

Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Bien que le territoire du Grand Sudbury ne compte pas de communautés autochtones en son sein, deux communautés sont situées à proximité — dont celle de Wahnapitae au nord — et disposent de leur propre service de police. Une collaboration existe entre les corps policiers, puisque les résidents circulent d’un territoire à l’autre.

Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Le troisième étage comprend des salles de repos ainsi qu’une salle d’entraînement. Selon l’inspecteur Brunette, le gym est accessible 24 h/7 à tous les membres, avec des périodes de forte affluence, notamment après les changements de quart, vers 4 h 30 du matin, 15 h 30 et minuit.

Le quatrième étage est consacré aux crimes majeurs : enquêtes criminelles, stupéfiants, cambriolages, vols qualifiés et services de renseignement.

Les femmes de la police

La cheffe du SPGS Sara Cunningham s'est jointe au Service de police du Grand Sudbury en 1998.

Avant d’être nommée au poste de cheffe adjointe du SPGS en 2021, elle était directrice générale du chef de police et inspectrice responsable des opérations stratégiques, selon sa biographie publiée sur le site de la police.

La cheffe du SPGS, Sara Cunningham.

Photo : Radio-Canada / GSPS

C’est en 1974 que le Service de police du Grand Sudbury a embauché des policières pour la première fois, une pratique qui s’est généralisée à travers le Canada.

À l’époque, leur uniforme différait de celui des hommes : elles étaient équipées de jupes au lieu de pantalons, et leurs équipements n’avaient pas de poches, ce qui compliquait leur travail.

Le Service de Police du Grand Sudbury a dévoilé de nouvelles jupes pour ses agentes pour favoriser l’inclusion.

Photo : Radio-Canada / Jonathan Migneault

De plus, les policières faisaient face à des préjugés, notamment lors des demandes de renfort. Les collègues masculins hésitaient souvent à demander l’aide d’une femme, la qualifiant de non-réel renfort. Aujourd’hui, la situation a évolué, avec une cheffe et une chef députée féminine à la tête du service.

Les répartiteurs du 911

Selon l’inspecteur Brunette, le Centre de communication du Service de police du Grand Sudbury traite en moyenne 1100 appels par semaine, soit jusqu’à 68 000 par année. Les interventions vont de la prévention du crime à la police de proximité, jusqu’aux enquêtes criminelles.

Sophie Smagac, superviseure du centre de communication.

Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Sophie Smagac, superviseure du centre de communication, travaille chaque jour avec sa chienne Roxy, dressée pour détecter les signes de stress post-traumatique.

Roxy intervient en appliquant une pression creuse — en s’allongeant sur Sophie — pour réduire l’anxiété et aider à préserver sa santé mentale au travail.

Roxy, le chien d’assistance.

Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Sophie Smagac explique que dans le centre de communication, chaque poste est doté d’un témoin lumineux à trois couleurs : le rouge signale qu’un répartiteur est déjà en ligne, le jaune indique qu’un appel est en attente et qu’aucun répartiteur n’est libre, tandis que le vert signifie qu’un répartiteur est libre et prêt à répondre.

Les voyants rouge, jaune et vert indiquent en temps réel la disponibilité des répartiteurs pour répondre aux appels d’urgence.

Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Histoire et mémoire

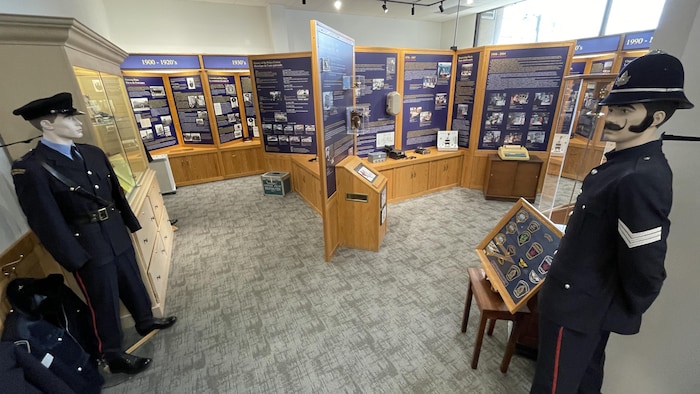

Pour un retour dans le temps, la visite guidée se poursuit au Musée de la police de la région de Sudbury, situé sur la rue Larch, en compagnie de Heather Lewis.

Le musée comporte plusieurs expositions avec des mannequins en uniformes, des armes, des preuves, des badges, des outils utilisés par les forces de l’ordre, des photos, du texte relatant l’histoire des services policiers, et des objets divers.

Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Entre uniformes d’époque et archives judiciaires, chaque objet raconte une parcelle de l’histoire policière de la région.

Archives du Musée de la police de la région de Sudbury.

Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Notre musée est un hommage aux agents morts en service. Nous en avons huit, et nous racontons leur histoire, car il est important de comprendre comment ils sont morts — à la fois pour des raisons éducatives, mais aussi pour ne jamais oublier le sacrifice qu’ils ont fait pour nous, explique Heather Lewis avant de débuter la visite.

Devoir de mémoire

Un mur de mémoire rend hommage aux 8 policiers tués en service à Sudbury.

Depuis 1998, leurs sacrifices sont célébrés deux fois par an : en mai, lors de l’Ontario Police Memorial à Toronto, et en septembre, au National Peace and Police Memorial à Ottawa, où environ 6 000 policiers se rassemblent chaque année, selon l’inspecteur Brunette.

Le mur rendant hommage aux policiers décédés en service est bien en vue au quartier général du SPGS.

Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

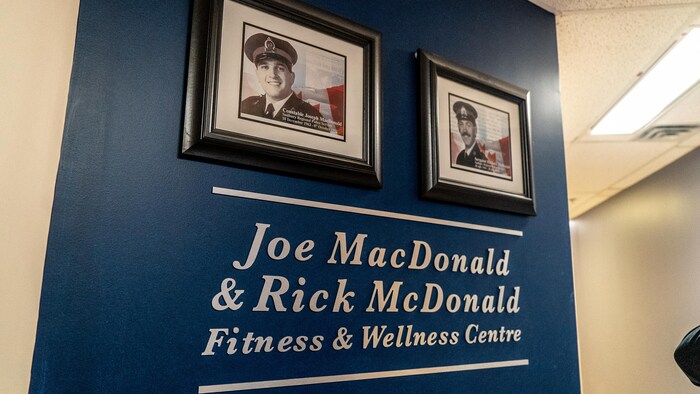

Le gymnase a été dédié à la mémoire de deux sergents décédés en fonction. Le 7 octobre 1993, le sergent Joe McDonald a été tué dans la région, suivi du sergent Rick McDonald, tué le 28 juillet 1999, comme le rappelle l’inspecteur Brunette, qui travaillait à l’époque.

Le gymnase dédié à la mémoire de deux sergents.

Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

.png) 1 month_ago

6

1 month_ago

6

French (CA)

French (CA)