NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life® Publicité par Adpathway

Plus de 1200 athlètes membres de Premières Nations au Québec ont convergé vers la communauté ilnue, dont quelques pelouses étaient ornées de mots d’encouragement.

Venir et revenir, toujours

En innu-aimun, atikamekw nehiromowin, français, anglais, etc., les cris d’encouragement retentissent sur le site principal qui fourmille.

J’avais vraiment hâte de pouvoir participer encore, lance Neeby Boivin. La première fois, elle avait 9 ans. Le fait de revivre ça à 16 ans avec toutes mes ami(e)s et m’en faire de nouveaux, c’est cool. Je retrouve aussi mes cousins de Manawan, de Mani-utenam, lance l’Atikamekw de Wemotaci, la branche de lunettes cassée après une partie épique de ping-pong qui s’est soldée par sa défaite d’un point.

C’est pour les Autochtones. C’est vraiment le fun de pouvoir jouer avec des personnes qui me ressemblent, qui me comprennent. Je retrouve plein de monde que je n’ai pas l’occasion de voir souvent. C’est littéralement un point de rassemblement pour les jeunes!

C’est presque un rendez-vous familial, lance-t-elle en éclatant de rire, avant de mettre un morceau de ruban adhésif pour réparer sa branche de lunette, et la voilà repartie pour d’autres sports, dont le canot.

Neeby Boivin a mis tout son coeur et sa force, que ce soit au ping-pong, au volley ou au canot.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

D’ailleurs, cette passion lui vient de sa mère, Jessica Petiquay. À 47 ans, elle n’a jamais raté une occasion de participer.

D’abord comme athlète dès 11 ans, puis comme accompagnatrice, entraîneuse et maintenant cheffe de mission. Elle est accro, comme tant d’autres. À chaque fois, elle prend congé de son emploi de coordonnatrice à l’intégration scolaire pour être aux Jeux. Ça me plaît! Je ne suis pas capable de ne pas venir, lance-t-elle dans un éclat de rire.

Elle y a fait des rencontres précieuses qui perdurent, comme cette amie innue de Uashat rencontrée lors de ses deuxièmes Jeux. On se côtoie, on veut connaître d’autres communautés, d’autres personnes parce qu’on n’a pas nécessairement les mêmes traditions. Par exemple, la banique, on ne la fait pas pareille.

C’est une expérience unique. C’est très, très rare qu’on soit capable de rassembler tous les jeunes des Premières Nations du Québec. C’est important que des relations se fassent. On est content de les accueillir. Il y en a qui ont fait 12 heures de train et 10 heures d’auto pour venir! explique Lenny Valin, 27 ans, coordonnateur principal des Jeux jusqu’en mai dernier.

Pour le jeune papa, ces Jeux sont comme son deuxième bébé. Il a porté à bout de bras ce projet qui lui tenait énormément à cœur, car, sans surprise, lui-même y a déjà participé. La graine a été semée par sa maman il y a quelques années et, depuis, il n’a jamais lâché le sport.

Les Jeux ont débuté à Mashteuiatsh, qui en a accueilli plusieurs au fil du temps.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Cette 16e édition s’est tenue justement là où tout a commencé en 1991 : la communauté ilnue de Mashteuiatsh. L’idée est venue d’une jeune équipe de volleyball de l’endroit qui est allée en 1990 participer aux premiers Jeux nord-américains des Premières Nations à Edmonton.

L’équipe avait gagné une médaille d’argent, mais plus encore, elle est revenue complètement emballée par cette expérience et l’engouement des jeunes.

Dans l’aréna où des parties de badminton côtoient les matchs de volley intensifs, Gilbert Dominique regarde, avec le sourire, les Naskapis de Kawawachikamach affronter les Atikamekw de Manawan.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Rencontres inoubliables

En tout, 17 délégations étaient présentes : 16 communautés, et pour la première fois, un Centre d’amitié autochtone, celui de La Tuque.

Les parents de la ville souhaitaient que leurs enfants puissent participer. Ils se sont mobilisés, les enfants aussi, indique la directrice du Centre Capetciwotakani, Laurianne Petiquay, tout en donnant quelques conseils pour le portage du canot à sa fille, Charlène, heureuse de repousser ses limites.

Les filles du Centre d'amitié de La Tuque lors de la portion portage de canot du triathlon traditionnel.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

C’est une belle ouverture que de pouvoir admettre une délégation de la ville sans prendre en compte la communauté d’appartenance. Selon les chiffres, plus de 60 % des Premières Nations vivent en ville et il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. C’est l’avenir. C’est une première, mais je suis pas mal certaine qu’on va revenir , affirme Lauriane Petiquay.

Son fils de 7 ans n’a d’ailleurs pas encore l’âge de concourir, mais il a tenu à dormir avec la délégation afin de vivre l’expérience et attend avec empressement les prochains Jeux, prévus dans la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, près de Sept-Îles. Au cœur de cette compétition où le sport est roi, les épreuves serrées et même une possibilité de se faire recruter au niveau national, il y a des échanges marquants, parfois inoubliables.

La cheffe de mission de Wemotaci, Jessica Petiquay, voit toujours son amie de Uashat rencontrée à l’adolescence. Et Eli Boivin va certainement suivre ses traces après cette première participation. C’est le fun de connaître d’autres mondes, de parler à d’autres. Je me suis fait plein d’amis de Mashteuiatsh, d’Oujé-Bougoumou, Mistissini, raconte Eli Boivin.

Eli Boivin est de la délégation du Centre d'amitié de La Tuque.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Alors qu’il quitte le dek hockey, sur le terrain de soccer, Eli passe devant l’équipe de Mistissini en plein match de soccer. L'entraîneuse de soccer, Olivia Lusterio Adler, concentrée, interpelle ses joueurs et joueuses, et les encourage en anglais. Nous avons quelques étudiants qui parlent français, mais nous sommes surtout une communauté anglophone. C’est donc une excellente occasion d’échanger dans des langues différentes. Nous entendons des accents différents et les jeunes se font de nouveaux amis. C’est génial. Ils sont timides, mais ils le font! explique-t-elle.

Ils se connectent par le biais du sport. Ils rient, ont un bon sens de l’humour et partagent les mêmes passions : le sport et la musique.

La délégation crie est arrivée dans un superbe bus aux couleurs vertes de Mistissini, mais les délégations n’ont pas toutes les mêmes moyens. On a vraiment de la chance, poursuit-elle. C’est un événement bien organisé. On est fatigués, mais très reconnaissants de l’occasion qui nous est donnée d’être ici.

Le défi logistique

Talkie-walkie en main, le chef de mission de Manawan, Florian Dubé, essaie de joindre un de ses assistants. À peine cinq mois pour se préparer, ç’a été un sprint! lance-t-il. Et la course se poursuit toute la journée pendant les Jeux.

Aujourd’hui, on manque de personnel, on n’arrête pas. Et on doit aller backer tout le temps, passer d’une discipline à l’autre.

Car ses 60 athlètes enchaînent différents sports, ce qui crée souvent des conflits d’horaires.

Florian Dubé est le chef de mission de Manawan.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Tous les matins, alors que les jeunes, levés aux aurores, déjeunent, Florian Dubé, les autres chefs de mission et le comité d’organisation se rencontrent pour des mises au point. C’est intensif. On se couche tard, on se lève tôt.

Mais pour ce professeur d’éducation physique, le jeu en vaut la chandelle. Juste d’entendre les cris de joie, les rires. Beaucoup de rires, c’est vraiment touchant.

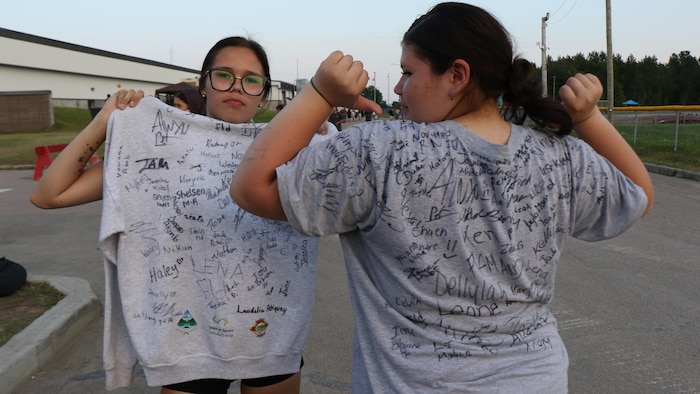

Sans compter les échanges de cadeaux entre les délégations, les petits mots doux et les signatures qui resteront gravés sur les chandails, sur les Crocs et dans les esprits des jeunes. Ça fait vraiment plaisir de les voir. Ça m’a fait du bien!

Jayla et Tammy Flamand de Manawan ont tellement aimé leur séjour, les rencontres et le sport qu’elles ont demandé à des dizaines d’athlètes et de coachs de signer leurs chandails qu’elles garderont précieusement.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Pour sept jours de compétitions, chaque athlète doit débourser 250 $, qui sont couverts en partie ou en totalité par leur conseil de bande. Tout le monde le voit comme un investissement que les communautés offrent à leur jeunesse. C’est un rendez-vous important. On veut semer une graine, précise Gilbert Dominique.

Logistiquement, c’est tout un défi, concède-t-il. Les athlètes dorment dans des écoles, et pas qu’à Mashteuiatsh, dans les villes avoisinantes aussi.

C'est la 16e édition des JPNQL, qui s'appelaient avant « Jeux autochtones interbandes ».

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le comité a réussi à aller chercher près d’un million de dollars pour organiser l'événement avec l’aide des gouvernements canadien et québécois, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (le conseil de bande de Mashteuiatsh) qui a notamment fourni toutes les infrastructures, mais aussi des dons privés chez Rio Tinto, Desjardins et Hydro-Québec, notamment.

Moments magiques

Pour le reste, de nombreux bénévoles prêtent main-forte et ne comptent pas leurs heures. Et tous se délectent de moments magiques, comme la veille, lors de la course d’un kilomètre, cadet masculin.

Un jeune était à la traîne et avait de la difficulté pour la dernière ligne droite. Les animateurs ont demandé des encouragements et tout le monde s’y est mis, poussant le jeune dans ses limites.

Le sport fait partie de la vie de Lenny Boivin qui y a pris goût notamment grâce à ces Jeux.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ces moments, de voir les jeunes se dépasser, mais aussi être fiers d’eux, c’est quelque chose. La fierté, ça ne s’achète pas, ça se bâtit. Et pour nous, c’est de pouvoir transmettre cette fierté à nos jeunes.

Lenny, qui était le coordonnateur principal, a dû se mettre un peu en retrait ces deux derniers mois à cause d’un drame familial. Mais pourtant, malgré cela, il est partout sur le site, s’activant tantôt à déplacer des canots, tantôt à enlever du sable de sacs pour le triathlon ou dans le local du comité d’organisation.

C’est vraiment important de m’impliquer pour la jeunesse, car c’est la relève, dit-il, les yeux rivés sur une partie de basketball très serrée entre sa communauté, Mashteuiatsh, et Ekuanishit. Ça va rester gravé dans la mémoire des jeunes!

Quand le sport rime avec culture et inclusion

Jessica Petiquay opine, assise dans un vestiaire, là où son technologue en physiothérapie, un Atikamekw de Wemotaci, range son matériel. Toutes les autres communautés veulent l’avoir. On est très fiers de l’avoir amené! assure la cheffe de mission de Wemotaci.

Et ce n’est pas la seule fierté de Jessica, car pour la première fois, un jeune ayant un trouble du spectre de l’autisme fait aussi partie de sa délégation. Il me dit : "je suis fatigué, mais j’aime ça". Les autres sont plus patients. Il y a un respect mutuel qui s’est fait automatiquement, explique-t-elle.

Par contre, parfois, il y a des choses plus difficiles à sensibiliser, déplore-t-elle, mentionnant le cas d’un jeune d’une orientation sexuelle différente qui a décidé de quitter les Jeux à cause de remarques. Il y a des choses à travailler encore, c’est comme le racisme, soupire-t-elle.

Jessica Petiquay a transmis sa passion à sa fille Neeby Boivin.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Jessica a essayé pas mal toutes les disciplines, pis j’étais bonne ou j’étais pas bonne. Car ces Jeux sont aussi l’occasion d’essayer de nouveaux sports, comme le triathlon traditionnel : une équipe de cinq athlètes qui se relaient entre le port d’un sac de sable sur 500 mètres, puis une course de canots sur le Pekuakami et enfin le portage du canot.

Le triathlon traditionnel est un clin d'œil au mode de vie que nos ancêtres avaient quand ils parcouraient le territoire, explique Gilbert Dominique. Ces Jeux sont bien plus qu’un événement sportif : c’est un lieu de rassemblement, de dépassement, d’inclusion, de rencontres et de fierté culturelle.

Deux athlètes de Mashteuiatsh lors de la première section du triathlon traditionnel. Ils courent avec une poche de sable sur les épaules.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Derniers coups de rame et voilà la pointe du canot de Kaëlen Bellefleur et Layden Lee Jack Mullen, 17 ans tous les deux, qui mord le sable. La course est finie. La fatigue est visible. Ils ont tout donné.

Kaëlen, qui comme toute sa délégation a fait 18 heures de route pour venir à Mashteuiatsh, est content. Layden est plus mitigé. Ce sportif, qui avait gagné six médailles à ses derniers Jeux, n'avait jamais fait de canot et ne savait pas trop comment tenir sa rame. Mais il n’a pas hésité à se lancer à l’eau.

Layden Lee Jack Mullen discute avec un jeune qui, selon lui, est un des meilleurs dans plusieurs sports.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

À la fin de la course, il lève le doigt au ciel : c’est pour mon père que je l’ai fait, car il est parti trop tôt. J’aime être ici, j’y ai déjà habité.

La soupape

Plusieurs jeunes ont confié que ces Jeux étaient un moyen de respirer, de penser à autre chose, évoquant des parents absents ou partis trop tôt, comme cet adolescent qui s’est effondré en larmes, car son père s’en fout de nous, c’est comme si on n'existait plus!.

Ils ont évoqué aussi le trop-plein d’alcool dans leur communauté, les gens en état d'ébriété, comme l’a raconté un jeune de Mistissini de 10 ans qui en a marre. Alors le sport devient un moteur, et ces Jeux, une soupape.

Je me sens bien ici. Il y a toujours de quoi faire, tu ne t’ennuies pas. Et si tu ne vas pas bien, il y a toujours les autres. Check partout, il y a du bonheur partout.

Sous le chapiteau d’Ekuanishit, à l’abri du soleil, Edward Mestokosho, Laiden Lalo Vollant et Malcom Thomas Mestenapeo prennent une pause pour se rafraîchir.

Laïden Lalo Vollant, Edward Mestokosho, Malcom Thomas Mestenapeo et Kylan Louis ont fait le déplacement depuis Ekuanishit, à près de 850 kilomètres de Mashteuiatsh.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Thomas a plongé dans le sport il y a un an et demi, ce qui lui apporte un bien-être. Ici, il se sent comme à la maison. Des fois à Ekuanishit, il se sent bien trop à l’étroit, enfermé parfois dans de mauvaises habitudes. Alors toute occasion de sortir de chez lui est bonne, que ce soit en arpentant les montagnes, en allant à la chasse, dit-il en souriant, ou en venant aux Jeux.

Laiden, lui, sent un peu la pression. Il a peur de décevoir son équipe, car il y a des gens plus grands et plus expérimentés que lui.

Les athlètes d'Ekuanishit ont joué un match de basketball enlevant contre Mashteuiatsh. Ils l'ont remporté par un point.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

À ses côtés, son meilleur ami Edward, écouteurs sur la tête, parle à voix basse. Ces Jeux ont un autre goût que ceux d'avant. Ce n'est pas la même sensation. Quand j’étais petit, j’étais plus dans le sport, moins dans ma tête et dans le passé. C’est plus dur maintenant, mais j’apprécie d’être là, précise-t-il.

Car entre-temps, il y a eu la dure vie qui s’est rappelée à lui. J’ai l’air jeune physiquement, mais mentalement je suis vieux. J’ai traversé plus de choses que les autres.

Ses amis lui ont fait découvrir le basketball et le plaisir de sortir à nouveau de chez lui. J’apprécie, lance-t-il en les regardant. Il se lève pour aller à son match. La vie est cool et dure. C’est un défi d’aller réussir, mais moi, je fonce sur mon objectif. Le désir d'être basketteur professionnel qui l'animait a fait place à celui de perpétuer les traditions ancestrales de ses grands-parents.

Les Jeux font des petits

Cette soupape, Maxime Petiquay la comprend bien. C’était quelque chose de sortir de Wemotaci à l’époque . Sa communauté atikamekw est relativement isolée, à 1 h 25 de La Tuque, en Mauricie.

Pour faire du shopping, il fallait que tu sortes à 110 kilomètres. Quand j’allais aux Jeux, il y avait toutes ces commodités. C’était la grande sortie, relate Maxime, 50 ans.

Maxime Petiquay et Véronique Duchesne avec leurs enfants, des cousins et des petits amis.

Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ces Jeux ne lui ont pas apporté que cela, comme en témoigne sa ribambelle d’enfants qu’il essaie de récupérer à gauche à droite sur le site avec Véronique Duchesne, son grand amour.

Véronique a les yeux qui se mouillent en parlant des Jeux. Ils sont probablement les témoins ultimes de ces rencontres uniques.

En 1993, son regard et celui de Maxime se sont croisés à la dernière soirée des Jeux. Puis à coup de 10 cents pour continuer les longues heures de discussion une fois les Jeux finis, les deux ont finalement lié leur vie. Avec quatre enfants biologiques, et six adoptés ou placés jusqu’à la majorité chez eux, ils continuent d’arpenter les sites toujours avec une émotion palpable.

Ça me fait revivre tous ces moments, lance Véronique en regardant son homme avec tendresse. J'avais de la fébrilité une semaine avant quand ça se préparait. J’ai le goût de pleurer de joie.

Le couple est toujours ému lorsqu'il parle de ces Jeux.

Photo : Radio-Canada

Maxime, qui travaille pour le conseil, a d’ailleurs pris bien soin de préparer les installations. Je voulais que le site soit beau, que les gens arrivent à Mashteuiatsh et disent : "ouah!"

Encore aujourd’hui, le couple porte toujours cette passion, celle de côtoyer les autres nations, de se rassembler, d’être tous ensemble.

.png) 3 day_ago

3

3 day_ago

3

French (CA)

French (CA)